自由人1週間 ― 2012年04月09日 23時53分14秒

自由人になって1週間が経ちました。旧同僚は、「基礎ゼミ」という新入生イベントで、連日多忙な時期。落差は、相当大きいです。

定年後にどんな心境になるか、いろいろに想像していました。自由を楽しみ、好きなことを目一杯やっている、というのが、一方の極。モチベーションを失い、鬱状態に陥っている、というのがもう一方の極。こればかりは、なってみないとわからない、と思っていました。

1週間もあれば結果も定まり、自分のこれからについて公表もできると思っていたのですが、案外、中途半端な状況が続いています。まだ緊張した3月への反動下にあり、第二の人生に踏み出した、という実感がないのです。

やっぱり、そう簡単にペースを変えられるものではありません。「時間を無駄にしない」ということを最大の信条としてやってきましたので、どうしても、先を急いでしまうのです。桜満開の国立・大学通りを歩いても、ゆっくりと花を愛でながらということができず、少しでも早く駅に着こうと、急いでしまう。数日はゆっくりしようと思い、まあそうしてはいるものの、なんとなく罪の意識が生まれ、余裕を楽しむことができないわけです。

前向きの情報発信ができるまで、もう少し、時間をいただきたいと思います。

定年後にどんな心境になるか、いろいろに想像していました。自由を楽しみ、好きなことを目一杯やっている、というのが、一方の極。モチベーションを失い、鬱状態に陥っている、というのがもう一方の極。こればかりは、なってみないとわからない、と思っていました。

1週間もあれば結果も定まり、自分のこれからについて公表もできると思っていたのですが、案外、中途半端な状況が続いています。まだ緊張した3月への反動下にあり、第二の人生に踏み出した、という実感がないのです。

やっぱり、そう簡単にペースを変えられるものではありません。「時間を無駄にしない」ということを最大の信条としてやってきましたので、どうしても、先を急いでしまうのです。桜満開の国立・大学通りを歩いても、ゆっくりと花を愛でながらということができず、少しでも早く駅に着こうと、急いでしまう。数日はゆっくりしようと思い、まあそうしてはいるものの、なんとなく罪の意識が生まれ、余裕を楽しむことができないわけです。

前向きの情報発信ができるまで、もう少し、時間をいただきたいと思います。

今月の「古楽の楽しみ」 ― 2012年04月07日 23時39分33秒

一ヶ月間違え、大慌てで作りなおした、今月の「古楽の楽しみ」。本当は、ドイツ・バロックの受難曲特集を計画していました。期日を合わせられれば一番良かったのですが、今年の聖金曜日は昨日。復活祭もいいかげん過ぎたタイミングの放送になってしまいますが、待ちきれず、計画通りやらせていただだきました。

今年度から、放送が週4日になっています。23日(月)は、17世紀後半の受難曲の急速な発展を、シュッツの《ルカ》、ウプサラ筆写譜(作曲者不詳)の《マタイ》、ローテの《マタイ》、ブラウンス(伝カイザー)の《マルコ》という、4つの作品でたどりました。もちろん抜粋せざるを得ませんので、冒頭と最後は全作品を聴き比べ、他に、聖書場面から、特色のある部分を1つずつ選ぶ、という形にしました。ちなみにブラウンスの《マルコ》は、バッハが筆写譜を作成し、ライプツィヒでも演奏した作品です。ですから、バッハが影響を与えられた既存の受難曲を、代表しているわけです。

24日(火)は、ブクステフーデの7部から成る連作受難カンタータ《われらがイエスの身体》を、第2部省略で。演奏は、ヤーコプスのものを選びました。25日(水)、26日(木)は、バッハの《ヨハネ受難曲》です。第2部の前半を少しはしょったぐらいで収録することができました。それ以前の作品もそれなりに味わいがありますが、やはりバッハは桁外れですね。歴史をたどればその先に自然にバッハがある、というわけではないことがわかります。歴史を受容しながら歴史を断ち切ったのが、バッハの《ヨハネ受難曲》なのです。

演奏には、ガーディナーの2003年のライヴ録音(独ケーニヒスルッターでの録音、最近市場に出たもの)を選びました。ほとばしる勢いと熱い盛り上がりのある、すばらしい演奏です。その後、アーノンクールのDVDを見ました。これも迫力のある演奏で、テルツ少年合唱団のソリスト(ボーイ・アルト、ボーイ・ソプラノ)が大健闘しています。しかし壮年時代のアーノンクールの劇的・刺激的なスタイルが作品の宗教性を減殺しており、本当の感銘には至っていないように思われました。

《ヨハネ受難曲》の本を、というお勧めを、以前からいただいています。新バッハ全集の再校訂版をヴォルフ先生が担当されることになりましたので、先生のお仕事を拝見しながら考えてみようかな、と思っています。

今年度から、放送が週4日になっています。23日(月)は、17世紀後半の受難曲の急速な発展を、シュッツの《ルカ》、ウプサラ筆写譜(作曲者不詳)の《マタイ》、ローテの《マタイ》、ブラウンス(伝カイザー)の《マルコ》という、4つの作品でたどりました。もちろん抜粋せざるを得ませんので、冒頭と最後は全作品を聴き比べ、他に、聖書場面から、特色のある部分を1つずつ選ぶ、という形にしました。ちなみにブラウンスの《マルコ》は、バッハが筆写譜を作成し、ライプツィヒでも演奏した作品です。ですから、バッハが影響を与えられた既存の受難曲を、代表しているわけです。

24日(火)は、ブクステフーデの7部から成る連作受難カンタータ《われらがイエスの身体》を、第2部省略で。演奏は、ヤーコプスのものを選びました。25日(水)、26日(木)は、バッハの《ヨハネ受難曲》です。第2部の前半を少しはしょったぐらいで収録することができました。それ以前の作品もそれなりに味わいがありますが、やはりバッハは桁外れですね。歴史をたどればその先に自然にバッハがある、というわけではないことがわかります。歴史を受容しながら歴史を断ち切ったのが、バッハの《ヨハネ受難曲》なのです。

演奏には、ガーディナーの2003年のライヴ録音(独ケーニヒスルッターでの録音、最近市場に出たもの)を選びました。ほとばしる勢いと熱い盛り上がりのある、すばらしい演奏です。その後、アーノンクールのDVDを見ました。これも迫力のある演奏で、テルツ少年合唱団のソリスト(ボーイ・アルト、ボーイ・ソプラノ)が大健闘しています。しかし壮年時代のアーノンクールの劇的・刺激的なスタイルが作品の宗教性を減殺しており、本当の感銘には至っていないように思われました。

《ヨハネ受難曲》の本を、というお勧めを、以前からいただいています。新バッハ全集の再校訂版をヴォルフ先生が担当されることになりましたので、先生のお仕事を拝見しながら考えてみようかな、と思っています。

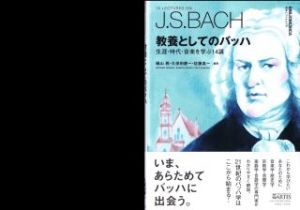

新著が出版されました ― 2012年04月05日 22時15分42秒

3月31日付けで、共著の新刊が出版されました。来週のうちには、本屋さんに並ぶそうです。とりあえず、ご紹介を。

昨年の後期に、新しい大学教養教育のモデルケースたることを目指して、「バッハとその時代」というオムニバス授業をしました。全14回の講義を、音楽学、語学、教養、ピアノなどなど、本籍様々な9人の先生方によって分担し、たいへん盛り上がりのある授業になりました。

普通はこれで終わりです。しかしスタッフの1人、久保田慶一先生の手腕で、これがたちまち本としてまとまり、アルテスパブリッシングから出版されるに至ったのです。各章と、そのタイトルを記しておきます。

第1講 バッハの生涯 -- 礒山 雅

第2講 バッハ時代のザクセン選帝侯国 -- 佐藤真一

第3講 ルターとコラール -- 宮谷尚実

第4講 バッハと神 -- 礒山 雅

第5講 バッハのクラヴィーア音楽 --加藤一郎

第6講 音響学からみたバッハの時代 -- 森 太郎

第7講 バッハ時代の楽器 -- 中溝一恵

第8講 バッハと流行 -- 礒山 雅

第9講 バッハの家庭、生活、教育 -- 久保田慶一

第10講 18世紀ドイツの言語と文化 -- 末松淑美

第11講 バッハの音楽頭脳 -- 礒山 雅

第12講 父ゼバスティアンと次男エマーヌエル -- 久保田慶一

第13講 19世紀におけるバッハ -- 吉成順

第14講 《ロ短調ミサ曲》~宗派の対立を超えて -- 礒山 雅

定価2,200円(税別)です。最後にこんな形で同僚の先生方と仕事をすることができ、いい記念になりました。幅広い角度から書かれた入門書というイメージだと思います。どうぞよろしく。

昨年の後期に、新しい大学教養教育のモデルケースたることを目指して、「バッハとその時代」というオムニバス授業をしました。全14回の講義を、音楽学、語学、教養、ピアノなどなど、本籍様々な9人の先生方によって分担し、たいへん盛り上がりのある授業になりました。

普通はこれで終わりです。しかしスタッフの1人、久保田慶一先生の手腕で、これがたちまち本としてまとまり、アルテスパブリッシングから出版されるに至ったのです。各章と、そのタイトルを記しておきます。

第1講 バッハの生涯 -- 礒山 雅

第2講 バッハ時代のザクセン選帝侯国 -- 佐藤真一

第3講 ルターとコラール -- 宮谷尚実

第4講 バッハと神 -- 礒山 雅

第5講 バッハのクラヴィーア音楽 --加藤一郎

第6講 音響学からみたバッハの時代 -- 森 太郎

第7講 バッハ時代の楽器 -- 中溝一恵

第8講 バッハと流行 -- 礒山 雅

第9講 バッハの家庭、生活、教育 -- 久保田慶一

第10講 18世紀ドイツの言語と文化 -- 末松淑美

第11講 バッハの音楽頭脳 -- 礒山 雅

第12講 父ゼバスティアンと次男エマーヌエル -- 久保田慶一

第13講 19世紀におけるバッハ -- 吉成順

第14講 《ロ短調ミサ曲》~宗派の対立を超えて -- 礒山 雅

定価2,200円(税別)です。最後にこんな形で同僚の先生方と仕事をすることができ、いい記念になりました。幅広い角度から書かれた入門書というイメージだと思います。どうぞよろしく。

4月のイベント ― 2012年04月04日 22時12分01秒

恒例のご案内です。

第1週の土曜日(今月は7日)には、朝日カルチャー新宿校で、新しい講座を始めます。10:00から。「バッハの世俗カンタータを聴く」というものです。今季は、ザクセン選帝侯家のためのカンタータ以外のものを集めてみました。《狩のカンタータ》から始めます。世俗カンタータの重要性は以前よりずっと強く認識しているのですが、世間の人気はあまりないようで、担当者が危機感を募らせています。よろしければ、どうぞ。

15日(日)14:00からは、すざかバッハの会の《ロ短調ミサ曲》講座。今回から、須坂駅前のシルキーホールになるので便利です。今月は、〈グローリア〉を中心に取り上げます。終了後、私の退職と会の10周年を記念して、会員の方々とのお茶会があるようです。

21日(土)14:00からは、東京バロック・スコラーズの提供する《マタイ受難曲》講座の第4回。第2部の音楽を中心にお話しします。このシリーズは妙にハイになってしまうのですが、なぜでしょうね。場所は文京区福祉センター6階の視聴覚室。江戸川橋か護国寺からおいでになれます。

28日(土)13:00からの朝日カルチャー横浜校「魂のエヴァンゲリスト」講座も、新サイクルに入ります。今まで半期に2章ずつ進んでいたのですが、ライプツィヒ時代のⅡに入り重要作品が目白押し、ということで、半期1章にスローダウンしました。今月はコラール・カンタータ年巻を取り上げます。以上、とりあえず。

【付記】大事なものを抜かしました。「楽しいクラシックの会」(通称たのくら)が、4月から、新しいサイクルに入ります。会員からのリクエストで、ワーグナーをやることになりました。最初は21日(土)の10:00~12:00で、ワーグナー・プロジェクトI「習作から《さまよえるオランダ人》まで」と銘打っています。立川市錦町の学習館です。どうぞよろしく。

第1週の土曜日(今月は7日)には、朝日カルチャー新宿校で、新しい講座を始めます。10:00から。「バッハの世俗カンタータを聴く」というものです。今季は、ザクセン選帝侯家のためのカンタータ以外のものを集めてみました。《狩のカンタータ》から始めます。世俗カンタータの重要性は以前よりずっと強く認識しているのですが、世間の人気はあまりないようで、担当者が危機感を募らせています。よろしければ、どうぞ。

15日(日)14:00からは、すざかバッハの会の《ロ短調ミサ曲》講座。今回から、須坂駅前のシルキーホールになるので便利です。今月は、〈グローリア〉を中心に取り上げます。終了後、私の退職と会の10周年を記念して、会員の方々とのお茶会があるようです。

21日(土)14:00からは、東京バロック・スコラーズの提供する《マタイ受難曲》講座の第4回。第2部の音楽を中心にお話しします。このシリーズは妙にハイになってしまうのですが、なぜでしょうね。場所は文京区福祉センター6階の視聴覚室。江戸川橋か護国寺からおいでになれます。

28日(土)13:00からの朝日カルチャー横浜校「魂のエヴァンゲリスト」講座も、新サイクルに入ります。今まで半期に2章ずつ進んでいたのですが、ライプツィヒ時代のⅡに入り重要作品が目白押し、ということで、半期1章にスローダウンしました。今月はコラール・カンタータ年巻を取り上げます。以上、とりあえず。

【付記】大事なものを抜かしました。「楽しいクラシックの会」(通称たのくら)が、4月から、新しいサイクルに入ります。会員からのリクエストで、ワーグナーをやることになりました。最初は21日(土)の10:00~12:00で、ワーグナー・プロジェクトI「習作から《さまよえるオランダ人》まで」と銘打っています。立川市錦町の学習館です。どうぞよろしく。

あらためてご挨拶 ― 2012年04月03日 23時42分19秒

すごい風でしたね。皆様、大丈夫でしたか。私はコンサートにいくのをやめてしまいました。福田進一さん、ごめんなさい。

さてさて、あらためてご挨拶申し上げます。定年を楽しみにする日々でしたが、新年度の肩書がどうなるか見当がつかず、われながら興味をもっていました。「原稿の肩書は?」という問い合わせもあって、結構困ったりもしていました。

最初にいただいた肩書は、「大阪音楽大学客員教授」というものでした。大阪はいずみホールとの関連がありますし、市の名誉市民表彰もいただいています。そこで、ありがたくお受けすることにしました。節目節目に講演をするのが仕事のようです。関西の比重が重くなりました。

それから大分経ち、かなり押し詰まった時期に、国立音楽大学から「招聘教授」として協力して欲しいという打診をいただきました。招聘教授というのは国立音大独特の制度で、スタッフとして大学に名前を残し、なにかの折にお役に立つ、というものです。著名な長老の先生方が、名を連ねておられます。

この話をいただいた時には相当嬉しい思いがあり、いいワインを開けたりしました。しかし同時に思ったのは、定年だ定年だと大騒ぎをしてしまったのに恥ずかしいなあ、ということでした。青空のもと、広々と自由な空間に(鳴り物入りで)歩みだしたところが、上を見ると、いままでと同じ天井が続いているからです。

4月2日、毎年入学式の日に行われる教員懇親会では、乾杯の音頭をとる役になりました。まあそんなわけで、肩書が2つになり、「招聘教授の談話室」という、代わり映えのしないネーミングを使わせていただくことになった次第です。どうぞよろしくお願いします。

さてさて、あらためてご挨拶申し上げます。定年を楽しみにする日々でしたが、新年度の肩書がどうなるか見当がつかず、われながら興味をもっていました。「原稿の肩書は?」という問い合わせもあって、結構困ったりもしていました。

最初にいただいた肩書は、「大阪音楽大学客員教授」というものでした。大阪はいずみホールとの関連がありますし、市の名誉市民表彰もいただいています。そこで、ありがたくお受けすることにしました。節目節目に講演をするのが仕事のようです。関西の比重が重くなりました。

それから大分経ち、かなり押し詰まった時期に、国立音楽大学から「招聘教授」として協力して欲しいという打診をいただきました。招聘教授というのは国立音大独特の制度で、スタッフとして大学に名前を残し、なにかの折にお役に立つ、というものです。著名な長老の先生方が、名を連ねておられます。

この話をいただいた時には相当嬉しい思いがあり、いいワインを開けたりしました。しかし同時に思ったのは、定年だ定年だと大騒ぎをしてしまったのに恥ずかしいなあ、ということでした。青空のもと、広々と自由な空間に(鳴り物入りで)歩みだしたところが、上を見ると、いままでと同じ天井が続いているからです。

4月2日、毎年入学式の日に行われる教員懇親会では、乾杯の音頭をとる役になりました。まあそんなわけで、肩書が2つになり、「招聘教授の談話室」という、代わり映えのしないネーミングを使わせていただくことになった次第です。どうぞよろしくお願いします。

ご挨拶 ― 2012年03月31日 23時59分06秒

不詳私、この3月末で、第一の人生を終えることになりました。お世話になった方々にはお礼を、ご迷惑をおかけした方々にはお詫びを申し上げます。もう教授ではなくなりますので、「I教授の談話室」はこれで打ち切りとさせていただきます。ご愛顧、ありがとうございました。

しかし第二の人生が、シームレスに続いているようです。ご縁のある方々は、あらためて、よろしくお願いします。次の更新は、タイトルを改めて行うつもりです。さて、どんな人生になりますでしょうか。

【付記】感情が顔に出る人って、いいですね。原辰徳監督。

しかし第二の人生が、シームレスに続いているようです。ご縁のある方々は、あらためて、よろしくお願いします。次の更新は、タイトルを改めて行うつもりです。さて、どんな人生になりますでしょうか。

【付記】感情が顔に出る人って、いいですね。原辰徳監督。

今月のCD ― 2012年03月30日 23時26分11秒

いつもだいたい、14日ぐらいに新聞の締め切りが来ます。その時点までに集まっている新譜の中から3枚選ぶのですが、今月は候補がたいへん少なく(締め切り以降にかなり来ました)、選択に困りました。そこで、随時手に入れた輸入盤の中から3点を紹介する形にさせていただきました。

ベルギー在住のオルガニスト国分桃代さんが、「バッハとホ短調」「バッハとハ短調」というCD出しています(メロフォン)。トリオ・ソナタ6曲を各曲に適した異なったオルガンで演奏するというだけで企画に惹きつけられますが、選ばれたトリオ・ソナタの「調性」を看板にして近親調の作品をプログラミングするという着想に、舌を巻いてしまいます。1位にしたのは「ハ短調」の方で、曲目はトリオ・ソナタの第2番、パッサカリア、ト短調のファンタジーとフーガ、変ホ長調の《装いせよ、わが魂》など。ストラスブールのトマ・オルガンを用いた、味わい深い演奏です。

第2位に入れたのは、「ウィーン流儀で~ハプルブルク宮廷の音楽」と題する1枚(CORO)。演奏はル・ジャルダン・スクレです。17世紀を中心に18世紀始めまでの当地の音楽を集めているのですが(作曲家はレオポルト1世、カヴァッリ、ドラーギ、シェンク、フローベルガー、ケルル、シュメルツァー、サルトリオ、フックスなど)、ことごとく短調で、詠嘆に満ちた作品ばかり。栄華を誇る宮廷でこういう音楽が好まれていたとは驚きで、「時代」を実感します。5月の放送に出すつもりです。

震災復興を支援するチャリティ・コンサートが、世界で行われました。「仙台のための音楽~ベルリン皇帝教会における慈善演奏会」というCDを手にいれたので、3位としてご紹介します(primTON)。 沼尻竜典さんの指揮で、樫本大進さんらベルリン在住の音楽家が大集合している、温かい支援の記録です。

ベルギー在住のオルガニスト国分桃代さんが、「バッハとホ短調」「バッハとハ短調」というCD出しています(メロフォン)。トリオ・ソナタ6曲を各曲に適した異なったオルガンで演奏するというだけで企画に惹きつけられますが、選ばれたトリオ・ソナタの「調性」を看板にして近親調の作品をプログラミングするという着想に、舌を巻いてしまいます。1位にしたのは「ハ短調」の方で、曲目はトリオ・ソナタの第2番、パッサカリア、ト短調のファンタジーとフーガ、変ホ長調の《装いせよ、わが魂》など。ストラスブールのトマ・オルガンを用いた、味わい深い演奏です。

第2位に入れたのは、「ウィーン流儀で~ハプルブルク宮廷の音楽」と題する1枚(CORO)。演奏はル・ジャルダン・スクレです。17世紀を中心に18世紀始めまでの当地の音楽を集めているのですが(作曲家はレオポルト1世、カヴァッリ、ドラーギ、シェンク、フローベルガー、ケルル、シュメルツァー、サルトリオ、フックスなど)、ことごとく短調で、詠嘆に満ちた作品ばかり。栄華を誇る宮廷でこういう音楽が好まれていたとは驚きで、「時代」を実感します。5月の放送に出すつもりです。

震災復興を支援するチャリティ・コンサートが、世界で行われました。「仙台のための音楽~ベルリン皇帝教会における慈善演奏会」というCDを手にいれたので、3位としてご紹介します(primTON)。 沼尻竜典さんの指揮で、樫本大進さんらベルリン在住の音楽家が大集合している、温かい支援の記録です。

小佐野さんに感動 ― 2012年03月29日 23時03分05秒

NHKで録音した後、小佐野圭さんのリサイタルへ。

小佐野さんは、8年がかりのベートーヴェン・ピアノ・ソナタ全曲演奏会を、私が一度さし上げた文章をいつも冒頭に掲載して、継続してくださっていました。今年が最終回。「祈り」というタイトルがついています(最後に弾かれた《ハンマークラヴィーア》の第3楽章を念頭に置かれたようです)。なかなか行かれないでいましたが、同時卒業でもありますし、ちょうど時間が取れましたので、久しぶりに訪れてみました。

まず湧く心配は、お客様は入っているのかな、ということ。しかし王子ホールはほぼ満杯で、席を探すのに一苦労です。しかも客席に、熱気がある。小佐野さんがステージに長身をあらわすと、その熱気が、さらに高まります。人間味のあふれる温かいお人柄で、たくさんのファンを作っていると知りました。

演奏もさまざまな響きが楽想の展開に応じて使い分けられ、幻想的な部分のなごやかさが格別。音楽のすばらしさを一つ一つの場でしっかり伝えてゆく活動を感銘をもって受け止め、ホールを後にしました。

小佐野さんは、8年がかりのベートーヴェン・ピアノ・ソナタ全曲演奏会を、私が一度さし上げた文章をいつも冒頭に掲載して、継続してくださっていました。今年が最終回。「祈り」というタイトルがついています(最後に弾かれた《ハンマークラヴィーア》の第3楽章を念頭に置かれたようです)。なかなか行かれないでいましたが、同時卒業でもありますし、ちょうど時間が取れましたので、久しぶりに訪れてみました。

まず湧く心配は、お客様は入っているのかな、ということ。しかし王子ホールはほぼ満杯で、席を探すのに一苦労です。しかも客席に、熱気がある。小佐野さんがステージに長身をあらわすと、その熱気が、さらに高まります。人間味のあふれる温かいお人柄で、たくさんのファンを作っていると知りました。

演奏もさまざまな響きが楽想の展開に応じて使い分けられ、幻想的な部分のなごやかさが格別。音楽のすばらしさを一つ一つの場でしっかり伝えてゆく活動を感銘をもって受け止め、ホールを後にしました。

疲れる3月 ― 2012年03月28日 23時28分23秒

久しぶりに、NHK「古楽の楽しみ」の録音をしました。3月が再放送期間なのですが、私は2週分がそれに該当したものですから、しばらくスタジオに入らずにいたのです。

いつもサポート・スタッフの手元に、前日にはCDが届くよう、発送します。CDが着く頃を見計らって原稿を仕上げ、メールで送る。するとスタッフがさまざまなチェックをしてくださり、当日の録音と相成るのです。ただ仕事が立て込んでいると、前の日までに準備を済ませることがむずかしくなります。

今回もむずかしいスケジュールになっていたのですが、なんとか前々日にCDを発送し、前日(すなわち昨日)の夕方に、原稿を送ることができました。珍しい曲が多く、仕上げに、かなり手間取りました。

すると夜、スタッフから返信あり。同じ表現を使うのも何ですが、髪の毛が逆立ちましたね。いただいたCDと原稿は5月放送のものである、明日収録するのは4月放送分だ、というのです。4月放送分は完全に失念していましたので、収録曲の時間計算から始めなくてはならない。準備が間に合うかどうか、問題です。

夜疲れるまでやり、早朝に起きて、仕上げに励みました。時間がどんどん迫ってくるので、焦りが焦りを呼びます。こんな経験が、放送をめぐって、過去にどのぐらいあったことでしょう。間に合いましたが疲労困憊。最後まで楽のできない、この3月です。

いつもサポート・スタッフの手元に、前日にはCDが届くよう、発送します。CDが着く頃を見計らって原稿を仕上げ、メールで送る。するとスタッフがさまざまなチェックをしてくださり、当日の録音と相成るのです。ただ仕事が立て込んでいると、前の日までに準備を済ませることがむずかしくなります。

今回もむずかしいスケジュールになっていたのですが、なんとか前々日にCDを発送し、前日(すなわち昨日)の夕方に、原稿を送ることができました。珍しい曲が多く、仕上げに、かなり手間取りました。

すると夜、スタッフから返信あり。同じ表現を使うのも何ですが、髪の毛が逆立ちましたね。いただいたCDと原稿は5月放送のものである、明日収録するのは4月放送分だ、というのです。4月放送分は完全に失念していましたので、収録曲の時間計算から始めなくてはならない。準備が間に合うかどうか、問題です。

夜疲れるまでやり、早朝に起きて、仕上げに励みました。時間がどんどん迫ってくるので、焦りが焦りを呼びます。こんな経験が、放送をめぐって、過去にどのぐらいあったことでしょう。間に合いましたが疲労困憊。最後まで楽のできない、この3月です。

オペラの解説 ― 2012年03月27日 09時49分02秒

25日(日)は、立川アミューでモーツァルトのレクチャー・コンサート。国立音大のメンバーとの、最後のオフィシャル・コンサートでした。その様子については、前話へのコメントでルビーさんが書いてくださっていますので、それをもって代えさせていただきます。

《魔笛》の解説は、寸劇入りのナレーションとしました。第1幕のフィナーレは長く、しかも入り組んでいますので、起こる事件、登場する人物、交わされる会話をなるべくよく理解していただかなくてはなりません。そこで、推敲を重ねた原稿を手に持って進めました。

しかしふと思ったのですが、これが小説であれば、また演劇であっても、事前に結果を明らかにしておくことはしませんよね。「どうなるのか」という関心が先へと引っ張っる原動力ですから、種明かしをしてしまっては、興ざめです。しかしオペラだと、むしろストーリーがわかっていることで、音楽を楽しめるのではないでしょうか。外国語だから、という理由だけではないように思うのです。

終演後、理事長、学長も臨席の上で、私を中心とする打ち上げを開いていただきました。ご出演いただいた先生方と懇談し、みなさんがさまざまな夢をお持ちであることを実感。話に加わりながら、これまでご一緒できたことの喜びと、最後になることの(一抹の)寂しさを感じました。ずいぶんたくさんやったのですよね。演奏の先生方が私を「音楽家」だと言ってくださったことが、嬉しい餞別でした。二次会で日本酒を飲み、それでも午後のうちに帰宅。肩書は31日までありますが、もう大学に行くことはなさそうです。

《魔笛》の解説は、寸劇入りのナレーションとしました。第1幕のフィナーレは長く、しかも入り組んでいますので、起こる事件、登場する人物、交わされる会話をなるべくよく理解していただかなくてはなりません。そこで、推敲を重ねた原稿を手に持って進めました。

しかしふと思ったのですが、これが小説であれば、また演劇であっても、事前に結果を明らかにしておくことはしませんよね。「どうなるのか」という関心が先へと引っ張っる原動力ですから、種明かしをしてしまっては、興ざめです。しかしオペラだと、むしろストーリーがわかっていることで、音楽を楽しめるのではないでしょうか。外国語だから、という理由だけではないように思うのです。

終演後、理事長、学長も臨席の上で、私を中心とする打ち上げを開いていただきました。ご出演いただいた先生方と懇談し、みなさんがさまざまな夢をお持ちであることを実感。話に加わりながら、これまでご一緒できたことの喜びと、最後になることの(一抹の)寂しさを感じました。ずいぶんたくさんやったのですよね。演奏の先生方が私を「音楽家」だと言ってくださったことが、嬉しい餞別でした。二次会で日本酒を飲み、それでも午後のうちに帰宅。肩書は31日までありますが、もう大学に行くことはなさそうです。

最近のコメント