門前仲町にて ― 2011年07月27日 23時47分10秒

今日は門仲天井ホールに、林千恵子メゾソプラノ・リサイタルを聴きに行きました。フランスで活躍する現代音楽のエキスパートで、相当のキャリアをお持ちの方です。

プログラムは、グロボカール、アペルギスの無伴奏曲3曲。後半のアペルギス(ギリシャ)《レシタシオン》における超絶技巧にぐっと引きこまれました。声のオブジェ的使用に卓抜な造形感があり、快刀乱麻の趣。誰にでもできることではないと思います。

下町情緒の漂う門前仲町ですが、夜軽く食事を、と思うと、案外、どこに入っていいかわかりません。私が入ったのは、「俺たち越後や!」というお店でした。新潟進化系ラーメンが標榜され、「そちも悪よのう!」という添え書きに、肺腑を突かれて入店。とはいえ感じの良いお店で、コシヒカリのスープだという「越後醤油ラーメン」が、ものすごくおいしかったです。これで、門前仲町のお店が決まりました。

みなさんのために情報をひとつ。モノレール南立川駅の改札外に、駅そば感覚の気軽なお店があり、うどんが意外においしいので、急ぐときに利用していました。今日行ってみたら、長らくご愛顧ありがとうございました、と札が掛かっていました。合掌。

プログラムは、グロボカール、アペルギスの無伴奏曲3曲。後半のアペルギス(ギリシャ)《レシタシオン》における超絶技巧にぐっと引きこまれました。声のオブジェ的使用に卓抜な造形感があり、快刀乱麻の趣。誰にでもできることではないと思います。

下町情緒の漂う門前仲町ですが、夜軽く食事を、と思うと、案外、どこに入っていいかわかりません。私が入ったのは、「俺たち越後や!」というお店でした。新潟進化系ラーメンが標榜され、「そちも悪よのう!」という添え書きに、肺腑を突かれて入店。とはいえ感じの良いお店で、コシヒカリのスープだという「越後醤油ラーメン」が、ものすごくおいしかったです。これで、門前仲町のお店が決まりました。

みなさんのために情報をひとつ。モノレール南立川駅の改札外に、駅そば感覚の気軽なお店があり、うどんが意外においしいので、急ぐときに利用していました。今日行ってみたら、長らくご愛顧ありがとうございました、と札が掛かっていました。合掌。

中間発表会 ― 2011年07月20日 23時19分23秒

19日(火)。前期の授業が終わる日です。教室授業としてやっていたのはモンテヴェルディの「作品研究」で、これも最後はコンサートの形にしました。モンテヴェルディをそれほど知らない学生が中心だったと思いますが、触れるにつれ興味を覚えたらしく、やってみたい!ということで、《ポッペアの戴冠》のプロローグ(!)や《オルフェオ》のプロローグ、《聖母マリアの夕べの祈り》のコンチェルトなどが演奏されました。歌ってみることで親しみが増すのが、音楽大学です。最後に阿部雅子さん、内之倉勝哉君の実演コンビが二重唱を披露して、締めてくれました。

18:15から、ご案内したiBACHコレギウムの中間発表会。大型台風来襲のさなかなので客席はガラガラかと思っていましたが、意外や椅子もプログラムも足りなくなるという盛況で、活動が相当浸透しているなあという感慨を抱きました。ありがとうございます。

18:15から、ご案内したiBACHコレギウムの中間発表会。大型台風来襲のさなかなので客席はガラガラかと思っていましたが、意外や椅子もプログラムも足りなくなるという盛況で、活動が相当浸透しているなあという感慨を抱きました。ありがとうございます。

〈キリエ〉の全曲、〈グローリア〉からいくつかの曲を演奏し、あとはアリア、二重唱をいろいろな演奏者で聴いていただく、というのが今回の趣旨でした。痛感したのは、練習時に頼りなかった人たちが、本番にはみなきちんと仕上げてくる、ということ。その意味で、こうしたささやかなコンサートを企画し、お客様に来ていただくことほど、勉強になることはありません。今回は若手の充実が著しく、先輩たちもうかうかしていられない、という結果になりました。司会をしながら、何人もの若い人達がバッハに挑戦し、懸命に歌い演奏している姿を眺め、半ば夢のような気持ちになりました。残念なことに、スタートからの大切なメンバーだった川辺茜さん、髙橋幸恵さんが、ウィーン留学のためコレギウムを離れることになりました。お疲れさまでした。

〔付記〕ご案内にまたまた誤りがありました。朝日横浜の講座は23日ではなく30日です。それは、23日の13:30から大学で、読売新聞との共催講座があるためです。今月は、「音楽療法」がテーマとなります。

忘れもしない思い出 ― 2011年07月18日 23時12分00秒

今日はトッパンホールに、「高橋悠治×藤井一興 20世紀横断」というコンサートを聴きに行きました。

ギリギリに飛び込むと、すぐ目が合ったのが、マーラー然とした雰囲気で中央に座っておられる、三宅幸夫さん。お互いにすぐ思い浮かべるのは、野球のことです。この前まで「今年はまったく興味がなくなった」とおっしゃっていたのに、連勝のせいかとてもご機嫌で、愛想を送ってこられるのです(もちろんこの時点では、今日の結果はご存知ありません)。

私も余裕がありますので、塩を贈ろうと何かいいかけたら、隣に座っていた、見たことがあるようなないような女性が、「礒山さん!Aです」と言うではありませんか。「あ~、久しぶり!」と返しましたが、忘れもしないAという名前に、記憶は一気に、半世紀前の松本へと飛んでしまいました。

この方は、高校時代の私の同級生で、私が指揮者をしていた音楽部の団員でもありました。そして、松本深志高校美女ナンバーワンとして、人気の高い方だったのです。あ、その人に片思いしていたわけね、とおっしゃるあなた。違います(きっぱり)。私が好きだったのは、Aさんといつもいっしょにいる、親友のBさんだったのです(拙著『マタイ受難曲』に、ちらりと登場されます)。悪い男子生徒たちがミス深志のアンケートをひそかに回したことがありました。その結果、ダントツ1位だったのがAさんで、わがBさんは、10位。「こんなアンケートは女性に失礼だっ!」と叫んだことを思い出しましたが、もちろん、人権に配慮しての発言ではありません(汗)。

なんでこのような思い出を書くのかというと、このAさんが、高橋悠治さんの奥さんであるからなのです。結婚のうわさを聞いたときには驚きましたが、なるほどさすがに、とも思ったことを覚えています。高校卒業後、お会いするのは初めて。ナチュラルなイメージではつらつとしておられ、いい人生を生きておられるようにお見受けしました。

それにしても、高橋悠治さんのピアノのすばらしさには脱帽です。そもそもピアノ演奏は、技術的な要素と音楽的な要素が半分ずつ結びつくのがいい形かな、と思っていますが、技術的な要素が消し去られて音楽だけがそこにある、ということが可能であれば、それが最高かもしれない、という思いもありました。ところが、今日の高橋さんの演奏が、まさにそういうものだったのですね。なんの力みも作りもなく、無心に音楽を奏でて、やさしく血がかよっている。アンコールの《マ・メール・ロワ》にはとりわけ感激しました。〈美女と野獣〉というのもありましたね(笑)。

ギリギリに飛び込むと、すぐ目が合ったのが、マーラー然とした雰囲気で中央に座っておられる、三宅幸夫さん。お互いにすぐ思い浮かべるのは、野球のことです。この前まで「今年はまったく興味がなくなった」とおっしゃっていたのに、連勝のせいかとてもご機嫌で、愛想を送ってこられるのです(もちろんこの時点では、今日の結果はご存知ありません)。

私も余裕がありますので、塩を贈ろうと何かいいかけたら、隣に座っていた、見たことがあるようなないような女性が、「礒山さん!Aです」と言うではありませんか。「あ~、久しぶり!」と返しましたが、忘れもしないAという名前に、記憶は一気に、半世紀前の松本へと飛んでしまいました。

この方は、高校時代の私の同級生で、私が指揮者をしていた音楽部の団員でもありました。そして、松本深志高校美女ナンバーワンとして、人気の高い方だったのです。あ、その人に片思いしていたわけね、とおっしゃるあなた。違います(きっぱり)。私が好きだったのは、Aさんといつもいっしょにいる、親友のBさんだったのです(拙著『マタイ受難曲』に、ちらりと登場されます)。悪い男子生徒たちがミス深志のアンケートをひそかに回したことがありました。その結果、ダントツ1位だったのがAさんで、わがBさんは、10位。「こんなアンケートは女性に失礼だっ!」と叫んだことを思い出しましたが、もちろん、人権に配慮しての発言ではありません(汗)。

なんでこのような思い出を書くのかというと、このAさんが、高橋悠治さんの奥さんであるからなのです。結婚のうわさを聞いたときには驚きましたが、なるほどさすがに、とも思ったことを覚えています。高校卒業後、お会いするのは初めて。ナチュラルなイメージではつらつとしておられ、いい人生を生きておられるようにお見受けしました。

それにしても、高橋悠治さんのピアノのすばらしさには脱帽です。そもそもピアノ演奏は、技術的な要素と音楽的な要素が半分ずつ結びつくのがいい形かな、と思っていますが、技術的な要素が消し去られて音楽だけがそこにある、ということが可能であれば、それが最高かもしれない、という思いもありました。ところが、今日の高橋さんの演奏が、まさにそういうものだったのですね。なんの力みも作りもなく、無心に音楽を奏でて、やさしく血がかよっている。アンコールの《マ・メール・ロワ》にはとりわけ感激しました。〈美女と野獣〉というのもありましたね(笑)。

《ポッペア》東京公演第2幕 ― 2011年07月14日 22時59分56秒

5/26の第2幕からです。お楽しみください。

自殺を命じられ、親友1(右、葛西健治)と2(左、小堀勇介)に別れを告げるセネカ(狩野賢一)。

恋の戯れに興じる小姓(川辺茜)と侍女(山崎法子)

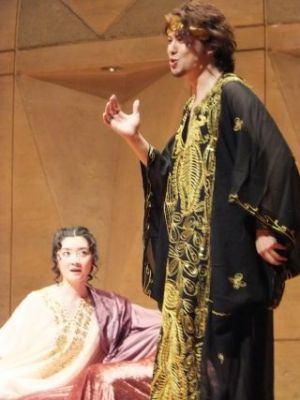

ポッペアの美しさを詩に競作するルカーノ(小堀勇介)とネローネ(内之倉勝哉)。

オットーネ(湯川亜也子)にポッペア暗殺を命じるオッターヴィア(髙橋織子)。こわいシーン。

無邪気なドゥルジッラ(安田祥子)は、オットーネに暗殺用の衣装を貸す。

セネカが死に、安堵の眠気を催すポッペア(阿部雅子)を世話する乳母アルナルタ(湯川亜也子、二役)。このあと子守唄を歌う。

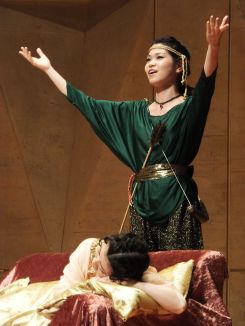

「地上の女神」ポッペアを守護する愛の神(髙橋幸恵)。暗殺者を撃退する。

《ポッペア》東京公演画像 ― 2011年07月10日 23時51分03秒

齋藤正穂君撮影の《ポッペアの戴冠》東京公演(5月26日、国分寺いずみホール)の画像が送られてきました。なんと、1000枚近くあります。そのごく一部をお届けします。とりあえず、プロローグと第1幕です。衣装にご注目を!

嵩に懸かる幸運の神(川辺茜)に自己主張する美徳の神(山崎法子)。

さすがの両者も、愛の神(高橋幸恵)には譲るほかなし。

渡邊順生さん率いる器楽を背景に歌うオットーネ(湯川亜也子)。

ポッペア(阿部雅子)がネローネ(内之倉勝哉)に仕掛ける心理的駆け引き。

苦悩する皇后、オッターヴィア(高橋織子)。

セネカに死を予告するパッラデ(パラス・アテナ、大武彩子)。

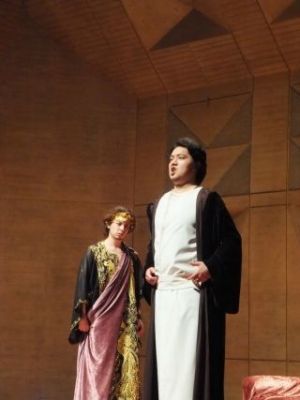

勇気を得たセネカ(狩野賢一)は、ネローネと対決。

ドゥルジッラ(安田祥子)の純愛に慰めを見出すオットーネ。

オペラどうなるの? ― 2011年06月06日 23時05分05秒

新国立劇場から、《コジ・ファン・トゥッテ》の解説を頼まれました。ありがたく思いつつも、問い合せてみると、今度の演出は「現代のキャンプ場」を舞台にしている由。ドン・アルフォンソはキャンプ場のオーナー、デスピーナはその使用人、とのことでした。

不吉な予感がしましたが、応諾。解説は客観的に書いて欲しいということでしたので、本来のストーリーに従って書くことにしました。もともとどういうものであるかを理解して鑑賞していただきたいし、それを知ることで、演出家の手柄(?)も、正しく理解される、と思ったからです。

解説を書けば、招待券をいただけます。4日に行くことにはしましたが、不吉な予感。私が演出を受け入れることができるだろうか、どう考えても、そうではないように思われたからです。

だめでしたね、やっぱり。一番の理由は何かと言うと、キャンプ場という、一番男女関係の軽くなるシチュエーションを、愛と何か、という重いテーマの受け皿にしたということ。それでは、フィオルディリージの貞操観念自体が、滑稽なものになってしまいます。若者たちにワイルドな演技をさせて笑いを取るなどの工夫もありましたが、そうするとますます、モーツァルトの様式と見た目のギャップが大きくなる。間違いのない長所は、衣装代がかからないということです。しかし衣装を見る楽しみも、大きな事だと思うのですが・・・。

というわけで第1幕をがまんするのが精一杯でした。とはいえ、こういう評価を下す私が狭量だからなのではないか、という気持ちも相当あって、心たのしみません。最近のメジャーなオペラ公演はすべらかくこの路線にあり、それを楽しむお客様を、かなり集めているように思われるからです。このような現代化を通じて、ようやくオペラは生き残れるのでしょうか?

私はオペラ好きを公言して来ましたが、こういう演出ならばもう見たくない、という気持ちが芽生えていることが、われながら不安です。私の考え方がもう古い、というのであれば仕方ありませんが、「オレが面白くしてやるゾ」という演出家が力を握った結果であるとすれば、疑問を感じます。

ついでに、疑問をもうひとつ。なぜ歌い手がすべて、外国人なのでしょうか。今回の水準であれば、日本人を半分は使って、オペラ文化の向上に役立てるべきです。新国が若手の育成に尽力しているのは承知していますが、公演の主役に日本人を入れてこそ、日本のオペラ文化は発展すると思います。それだけの力をもった歌い手は、もうたくさんいるのですから。

不吉な予感がしましたが、応諾。解説は客観的に書いて欲しいということでしたので、本来のストーリーに従って書くことにしました。もともとどういうものであるかを理解して鑑賞していただきたいし、それを知ることで、演出家の手柄(?)も、正しく理解される、と思ったからです。

解説を書けば、招待券をいただけます。4日に行くことにはしましたが、不吉な予感。私が演出を受け入れることができるだろうか、どう考えても、そうではないように思われたからです。

だめでしたね、やっぱり。一番の理由は何かと言うと、キャンプ場という、一番男女関係の軽くなるシチュエーションを、愛と何か、という重いテーマの受け皿にしたということ。それでは、フィオルディリージの貞操観念自体が、滑稽なものになってしまいます。若者たちにワイルドな演技をさせて笑いを取るなどの工夫もありましたが、そうするとますます、モーツァルトの様式と見た目のギャップが大きくなる。間違いのない長所は、衣装代がかからないということです。しかし衣装を見る楽しみも、大きな事だと思うのですが・・・。

というわけで第1幕をがまんするのが精一杯でした。とはいえ、こういう評価を下す私が狭量だからなのではないか、という気持ちも相当あって、心たのしみません。最近のメジャーなオペラ公演はすべらかくこの路線にあり、それを楽しむお客様を、かなり集めているように思われるからです。このような現代化を通じて、ようやくオペラは生き残れるのでしょうか?

私はオペラ好きを公言して来ましたが、こういう演出ならばもう見たくない、という気持ちが芽生えていることが、われながら不安です。私の考え方がもう古い、というのであれば仕方ありませんが、「オレが面白くしてやるゾ」という演出家が力を握った結果であるとすれば、疑問を感じます。

ついでに、疑問をもうひとつ。なぜ歌い手がすべて、外国人なのでしょうか。今回の水準であれば、日本人を半分は使って、オペラ文化の向上に役立てるべきです。新国が若手の育成に尽力しているのは承知していますが、公演の主役に日本人を入れてこそ、日本のオペラ文化は発展すると思います。それだけの力をもった歌い手は、もうたくさんいるのですから。

まだピンと来ませんが ― 2011年05月27日 22時55分47秒

《ポッペアの戴冠》の公演、無事終了しました。主催してくださった「楽しいクラシックの会」の方々、ご出演とお手伝いの皆様、そしてご来場いただいたお客様たち、本当にありがとうございました。

大好きなこの作品の、私自身のプロダクションを東京で公演できる日がくるとは、まったく思っていませんでした。人生の夢がひとつ果たされ、過ぎてゆきました。来てくださる方などそうそうあるものではないと思っていましたが、信じがたいことに、超満員の盛況。あの方も、この方も来てくださっている、という感謝の中で、出演者がそれぞれ、自分のベストを更新してくれたと思います。

何かを成し遂げた人が、インタビューで「まだピンと来ません」と言いますね。どういうことかそれこそピンと来ていませんでしたが、昨日の夜、その感じがよくわかりました。嬉しかったのは、打ち上げの挨拶で渡邊順生さんが「礒山さんの存在はたいへん大きかった」とおっしゃってくださったことです。音を出さない私が演奏家とこのような信頼関係を築くまでには、いろいろな失敗もしてきました。そんなことも思い出される、打ち上げの席でした。

たのもーさん、速攻の詳しいご感想、ありがとうございます(→コメント)。よろしければ、皆様もご感想お待ちしています。

〔付記〕前記事「公演迫る」の方にもご感想をいただいています。併せてご覧ください。

大好きなこの作品の、私自身のプロダクションを東京で公演できる日がくるとは、まったく思っていませんでした。人生の夢がひとつ果たされ、過ぎてゆきました。来てくださる方などそうそうあるものではないと思っていましたが、信じがたいことに、超満員の盛況。あの方も、この方も来てくださっている、という感謝の中で、出演者がそれぞれ、自分のベストを更新してくれたと思います。

何かを成し遂げた人が、インタビューで「まだピンと来ません」と言いますね。どういうことかそれこそピンと来ていませんでしたが、昨日の夜、その感じがよくわかりました。嬉しかったのは、打ち上げの挨拶で渡邊順生さんが「礒山さんの存在はたいへん大きかった」とおっしゃってくださったことです。音を出さない私が演奏家とこのような信頼関係を築くまでには、いろいろな失敗もしてきました。そんなことも思い出される、打ち上げの席でした。

たのもーさん、速攻の詳しいご感想、ありがとうございます(→コメント)。よろしければ、皆様もご感想お待ちしています。

〔付記〕前記事「公演迫る」の方にもご感想をいただいています。併せてご覧ください。

驚嘆の多重世界 ― 2011年04月29日 07時11分58秒

佐藤俊介さんの「無伴奏ヴァイオリンの世界」、28日にいずみホールで行われました。プログラムは、前半がバッハの第2ソナタ、第3パルティータ(バロック・ヴァイオリン)。後半はイザイの第2ソナタとパガニーニの《24のカプリス》から3曲(モダン・ヴァイオリン)。難曲ぞろいですが、それだけにすごさが際立ちました。

いろいろすごいのですが、格別なのは、旋律や和音が多重的に重なる部分の音程の正確さ、響きの美しさ。単体のヴァイオリンに託されたポリフォニーが手に取るようにくっきりと再現され、自然かつ爽やかなのです。演奏者は透明になり、音楽だけが精緻を極めつつ湧き上がって止むことがない、という趣でしょうか。とてつもなく耳のいい方なのだろうと思います。

「ディレクターズ・セレクション」の第1回として、佐藤さんをお招きしました。ですから、冒頭のご紹介は的確なものにしたかったのですが、途中から言葉を失ってしまい、肝心なことをいくつも言い忘れてしまいました。少なくとも、佐藤さんが本当に勉強される方で、作品を極める過程でご自身の中からバロック・ヴァイオリンを発見されたことは、言っておくべきでした。名演奏に救っていただきましたが、自分としては30点です。これからは、なるべく書いておくようにします。

今日は休日授業日。朝2番の新幹線で東京に向かっています。そろそろ静岡です。

いろいろすごいのですが、格別なのは、旋律や和音が多重的に重なる部分の音程の正確さ、響きの美しさ。単体のヴァイオリンに託されたポリフォニーが手に取るようにくっきりと再現され、自然かつ爽やかなのです。演奏者は透明になり、音楽だけが精緻を極めつつ湧き上がって止むことがない、という趣でしょうか。とてつもなく耳のいい方なのだろうと思います。

「ディレクターズ・セレクション」の第1回として、佐藤さんをお招きしました。ですから、冒頭のご紹介は的確なものにしたかったのですが、途中から言葉を失ってしまい、肝心なことをいくつも言い忘れてしまいました。少なくとも、佐藤さんが本当に勉強される方で、作品を極める過程でご自身の中からバロック・ヴァイオリンを発見されたことは、言っておくべきでした。名演奏に救っていただきましたが、自分としては30点です。これからは、なるべく書いておくようにします。

今日は休日授業日。朝2番の新幹線で東京に向かっています。そろそろ静岡です。

最初の幸福な終わり ― 2011年04月06日 23時46分56秒

基礎ゼミ・レクチャーコンサート「音楽の力」にご協力たまわった方々、ありがとうございました。8年間続けてきた企画の最終回ということで、私もさすがにテンションが高かったですが、企画の意図を出演者の方々に惜しみなく汲みとっていただき、これ以上の幸福はありません。演奏の先生方との間に長年にわたって培われた信頼関係のありがたみを満喫させていただいた、昨日でした。

もちろん、新入生のために一丸となって「音楽の力」をお届けしたコンサートです。しかしここでは、客観的な全体報告ではなく、私的な御礼を申し上げることをお許しください。私への感謝をこめて演奏するとおっしゃってくださっていたオーケストラの先生方、大御所がキラ星のごとく顔を揃えてくださった声楽の先生方、もちろん私は主役ではありませんけれども、心からの感謝をもって受け止めております。私のモーツァルト観の化身のようにさえ思われる久元祐子先生への感謝は、もちろんのことです。

皆さんが最高レベルのコンディションで《魔笛》に参集してくださいました。ひとつひとつ書くわけにもいきませんので、ここでは意外性のあったひとつの点だけをご報告させていただきます。それは、第2幕フィナーレの終わり近くにある、夜の女王一行の神殿襲撃場面に関してです。

この場面に出演してくださったのは、佐竹由美(夜の女王)、悦田比呂子・押見朋子・秋葉京子(侍女)、青柳素晴(モノスタートス)という先生たちでした。そうそうたる重量級の布陣なのですが、出番は、わずかに2分。夜の女王の有名なアリアもモノスタートスのアリアも、侍女たちの五重唱も全部カットされた中でのご出演でした。

ところが、黒の衣装で揃えた5人が舞台に現れると、〈パ・パ・パの二重唱〉の雰囲気が一変し、ホールに威圧的な緊張感がみなぎったのですね。大歌手の貫禄、といえばその言葉に尽きますが、わずか2分のためにじっくり打合せし、練習も積んで出てくださったそのお気持ちこそ、大歌手の条件であるとも思いました。この場面が引き締まると、最後の合唱の効果が全然違うのです。

内輪のご報告申し訳ありません。国立音大、がんばってまいります。

もちろん、新入生のために一丸となって「音楽の力」をお届けしたコンサートです。しかしここでは、客観的な全体報告ではなく、私的な御礼を申し上げることをお許しください。私への感謝をこめて演奏するとおっしゃってくださっていたオーケストラの先生方、大御所がキラ星のごとく顔を揃えてくださった声楽の先生方、もちろん私は主役ではありませんけれども、心からの感謝をもって受け止めております。私のモーツァルト観の化身のようにさえ思われる久元祐子先生への感謝は、もちろんのことです。

皆さんが最高レベルのコンディションで《魔笛》に参集してくださいました。ひとつひとつ書くわけにもいきませんので、ここでは意外性のあったひとつの点だけをご報告させていただきます。それは、第2幕フィナーレの終わり近くにある、夜の女王一行の神殿襲撃場面に関してです。

この場面に出演してくださったのは、佐竹由美(夜の女王)、悦田比呂子・押見朋子・秋葉京子(侍女)、青柳素晴(モノスタートス)という先生たちでした。そうそうたる重量級の布陣なのですが、出番は、わずかに2分。夜の女王の有名なアリアもモノスタートスのアリアも、侍女たちの五重唱も全部カットされた中でのご出演でした。

ところが、黒の衣装で揃えた5人が舞台に現れると、〈パ・パ・パの二重唱〉の雰囲気が一変し、ホールに威圧的な緊張感がみなぎったのですね。大歌手の貫禄、といえばその言葉に尽きますが、わずか2分のためにじっくり打合せし、練習も積んで出てくださったそのお気持ちこそ、大歌手の条件であるとも思いました。この場面が引き締まると、最後の合唱の効果が全然違うのです。

内輪のご報告申し訳ありません。国立音大、がんばってまいります。

音楽の灯 ― 2011年03月31日 11時59分48秒

関西の温かい聴衆のご支援で、いずみホール「日本のうた」企画、30日に実施できました。花岡千春さんのすばらしい復元と伴奏に支えられ、三原剛、石橋栄実、小堀勇介の3歌手が大熱演。感動的なコンサートになりました。

「クラシックな歌謡曲」の第2回で、昭和20年代、30年代、40年代、「時間」にかかわる作品、の4部構成としたのですが、昭和20年代の歌謡曲について感じたことを、ちょっと書かせてください。

今回取り上げたのは、《港が見える丘》(平野愛子)、《青い山脈》(藤山一郎+奈良光枝)、《ダンスパーティーの夜》(林伊佐緒)、《君の名は》(織井茂子)の4曲でした。どの曲も体に染み入るように覚えていて、その中にはカラオケで最初に歌った曲(→君の名は)も含まれています。

ムーディな曲、軽快な曲、洒落た曲などさまざまですが、どの曲にもしっとりした大人の情感がある。そしてコアな部分に、深い悲しみがひそんでいるように思えるのです。昭和30年代の夢美しき歌謡曲とは、まったく違う世界。どう考えてもそこには、生々しい戦争体験が反映されているように思えます。この世の果てを見てしまった人でなくては書けない詩、作れない音楽が、そこにあるのです。

そこで思ったのは、こうした歌が当時の人々にどれほど共感され、その心を慰めたか、ということです。ですから、音楽の灯というのは、絶やしてはいけないのだと思います。たいへんな時に音楽の発信力を保ち、音楽文化のレベルを保つよう努力するのは音楽に関わる者の責任ですが、社会にも、そのあたりの理解はぜひいただきたいと願っています。

「クラシックな歌謡曲」の第2回で、昭和20年代、30年代、40年代、「時間」にかかわる作品、の4部構成としたのですが、昭和20年代の歌謡曲について感じたことを、ちょっと書かせてください。

今回取り上げたのは、《港が見える丘》(平野愛子)、《青い山脈》(藤山一郎+奈良光枝)、《ダンスパーティーの夜》(林伊佐緒)、《君の名は》(織井茂子)の4曲でした。どの曲も体に染み入るように覚えていて、その中にはカラオケで最初に歌った曲(→君の名は)も含まれています。

ムーディな曲、軽快な曲、洒落た曲などさまざまですが、どの曲にもしっとりした大人の情感がある。そしてコアな部分に、深い悲しみがひそんでいるように思えるのです。昭和30年代の夢美しき歌謡曲とは、まったく違う世界。どう考えてもそこには、生々しい戦争体験が反映されているように思えます。この世の果てを見てしまった人でなくては書けない詩、作れない音楽が、そこにあるのです。

そこで思ったのは、こうした歌が当時の人々にどれほど共感され、その心を慰めたか、ということです。ですから、音楽の灯というのは、絶やしてはいけないのだと思います。たいへんな時に音楽の発信力を保ち、音楽文化のレベルを保つよう努力するのは音楽に関わる者の責任ですが、社会にも、そのあたりの理解はぜひいただきたいと願っています。

最近のコメント